お問い合わせフォーム

希望日程を選んで必要事項をご記入の上ご送信ください。

24時間中に返信いたします。

\ 3分かんたん送信 !/

高校入試を控えているけど仕組みについてわからない…

内申点や倍率など、それぞれの情報がバラバラになっていて混乱する…

そんなお悩みはありませんか?

このページは沖縄県うるま市にある学習塾ベンガルが沖縄県高校入試についてまとめたページです。

20年近く塾で働いてきた経験と最新の情報をもとに書いています。入試の全体像をつかんで準備に役立ててもらえればうれしいです!

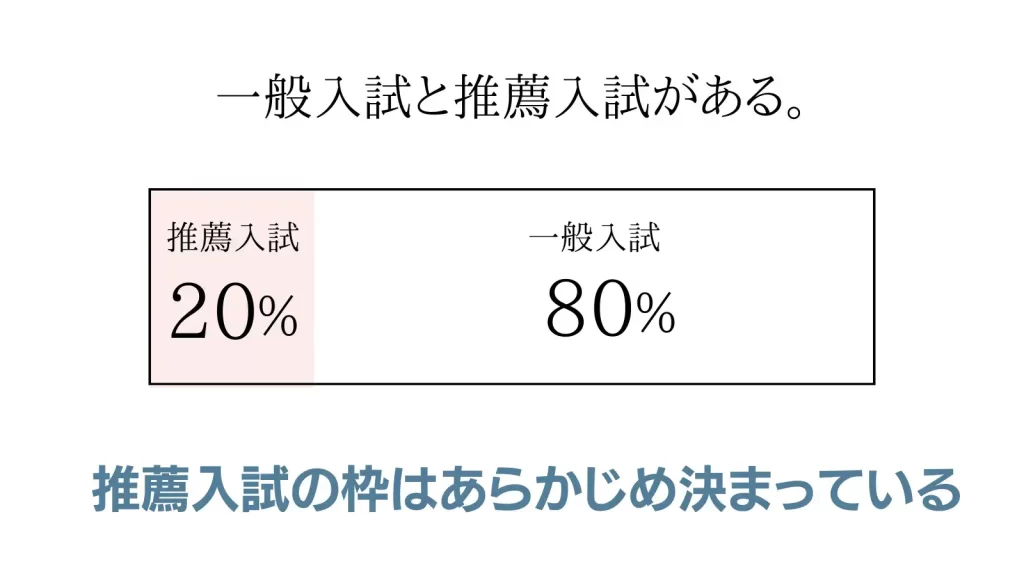

沖縄県高校入試には一般入試と特色選抜の2つがあります。

一般入試とは、学力検査と内申点で合否が決まる入試です。

特色選抜とは、2025年度入学予定者からはじまる新しい特別入試です。

「募集定員のうち、特別入試で合格させる人数」はあらかじめ定められています。

(たとえば普通科であれば「特別入試の定員は全体の20%まで」など)

学科ごとに「特別枠」を設置することもあります。「特別枠」とは「特別入試での追加合格枠」です。

過去の推薦入試の記事ですが、新制度でも同様と思われますのでご確認ください。

通知表が良くて資格や部活等での実績のある場合は、特色選抜を利用しての受験も検討してみるのも良いでしょう。

2024年5月現在、特別選抜の概要は発表されているものの、具体的な内容は明らかになっていません。2024年6月時点でわかている情報をもとにいくつかの記事をアップしました。ご確認ください。

沖縄県の高校入試では内申点と学力検査(いわゆるテスト)の合計点で合否が決まります。入試の試験の点数だけでなく、通知表の評価も点数化されて合否の判断に使用されるということです。

内申点は中1〜中3の総合評価を用いて計算します。

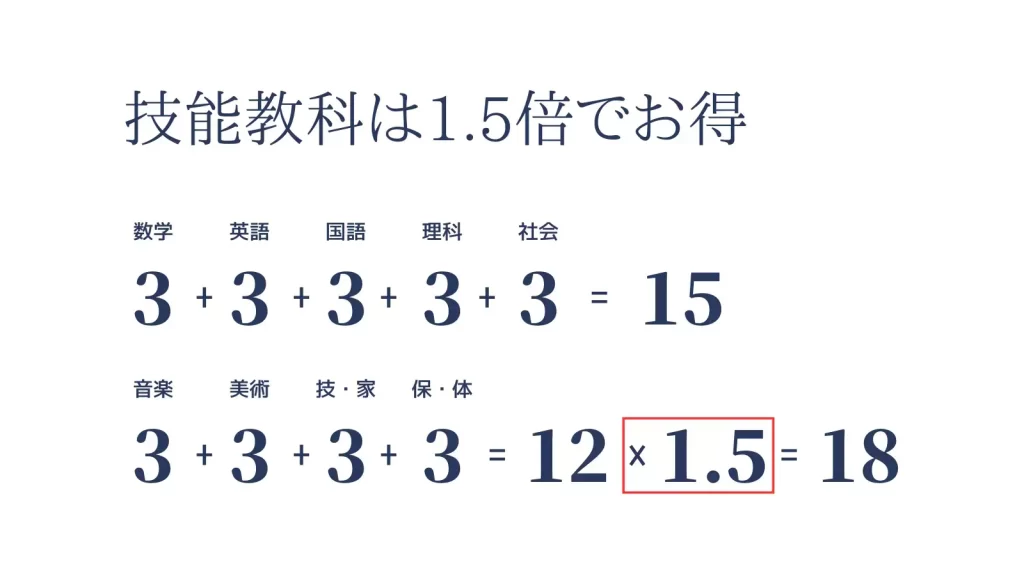

英数国理社はそのまま合計し、技能教科は1.5倍して合計します。そのため技能教科の評価UPは高校入試で有利にはたらきます。

内申点と学力検査を合計するので志望校によって必要な内申点が異なります。志望校を決めたり合格可能性を判断する際には、内申点の計算が必要です。

通知表を確認しながら、内申点を計算してみましょう。

内申点についてくわしく知りたい方は、こちらがおすすめです。

沖縄県の高校入試の学力検査は英語・数学・国語・理科・社会の5教科で実施されます。

各教科60点満点で、実施時間は50分です。

英語は、リスニング問題(8分〜10分ぐらい)も含めて50分になっています。

2023年度入試から各教科10点分の記述型問題が出題されるようになりました。

内申点165点と学力検査300点は原則5:5で見ることとなっています。

内申点と学力検査の比重を変更し、より学力重視にしている学校もあります。以下の記事でご確認ください。

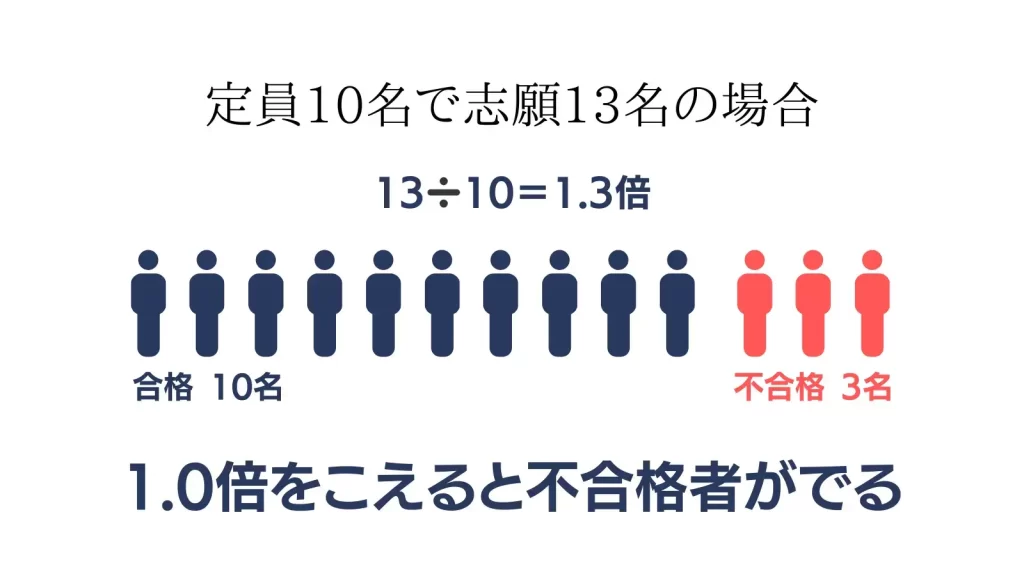

入試倍率というのは「募集定員に対して志願者がどれぐらいきているかの割合」のことです。

1.0倍より多い=募集定員より志願者が多い

1.0倍より少ない=募集定員より志願者が少ない

1.0倍をこえる高校では不合格者がでます。1.0倍をこえているかどうかは大きなポイントです。

1.0倍を毎年こえる高校や毎年切る高校、年のよって異なる高校、状況はさまざまです。志望校の倍率の状況を調べてみてください。

入試倍率のまとめ記事を毎年更新しています。以下をご確認ください。

-300x169.webp)

1.0倍を切っていても不合格になるケースもあります。「1.0倍を切っているから大丈夫」ということではありませんので、くれぐれも誤解のないようよろしくお願いします。

沖縄県高校入試では2次募集の制度があります。

これは一般入試で合格者が定員に達しなかった(定員に空きが出た)場合に行われる、2回目の募集です。不合格になった受験生は2次募集を実施している高校を受験できます。

1次募集で倍率が1.0倍を切っている高校が空き定員の分だけ募集を行うことになるので、2次募集定員は毎年異なります。

1次募集の合格発表の日に新聞やインターネット上で2次募集を行う高校が公開されるので、そちらで募集定員を確認して中学校を通して出願する流れとなります。

学習塾ベンガルのブログでも2次募集の速報を公開しているので、のぞいてみてください。

沖縄県立高校2次募集最終倍率-300x169.webp)

沖縄県の高校入試には「受験学区」の制度があり、住民票のある地域によって受験できる高校がある程度決まっています。

※普通校に限る。商業・工業・水産高校などは全県で希望の高校への受験が可能です。

ある程度というのは、学区外受験の制度も設けられているから。学区をこえて受験することも可能です。

10%ルールというものがあり、「入学定員の10%以内の範囲で学区外からの入学OK」となっています。学区外からの合格は定員の10%までとなります。

志望校を決めるのは受験で最も難しい場面です。志望校を決めるにはいくつかの軸があり、一概に「こうすれば良い」といえるようなものはありません。それぞれの状況に応じてじっくり考えてきめていきましょう。

以下にいくつかの志望校を決める際の検討事項を紹介しておきましょう。

| 学力 | 学力検査(テスト)での合格ラインや平均点。自分がそこに届きそうかどうか。 |

| 内申点 | 自分の内申点が足りているかどうか。足りない場合は、伸ばして届く余地があるかどうか。 |

| 進路 | 大学や専門学校への進学率など。高校卒業後に就職を考えている場合は、就職先の企業にも目を通す。 |

| 特色 | 学校や学科のウリ。自分の性格や進路に合う場合は、成長のきっかけになる。 |

| 立地 | 自宅から通いやすいかどうか。距離や交通手段。 |

志望校を選ぶ際に「倍率」を考える場合がありますが、倍率を見て志望校を変更するのは受験の最後の場面でのこと。

最初から倍率を見て志望校を考えるのはおすすめしません。自分の将来や学校の特色などを考えながら決めて勉強をスタートしていくことが大切だと考えます。

沖縄の県立高校には大きく分けて

普通科高校

実業高校(工業・商業・農業・水産など)

この2つがあります。

どちらを選ぶかは難しい問題ですが、学習塾ベンガルでは「将来の夢や目標が定まっているか」でアドバイスしています。

たとえば工業高校の中に機械科や電気科があります。もちろん整備工や修理工、電気工事などの職業に就くことが将来の道となるでしょう。要するに「その気があるかないか」です。

なければ普通科高校に進むのが無難な選択となるでしょう。その気はないけど専門学科の高校を選ぶという受験生がまれにいますが、ベンガルとしてはおすすめしていません。

また受験校を決める際に気になるのが進学実績です。特に普通科高校の場合、進学を意識する生徒が多いと思います。

うるま市近郊の普通科高校の国公立大学の進学を中心にまとめた記事を更新しています。ご確認ください。

沖縄県中部の進学校 球陽高校において2025年度入試から学科の改編が行われます。

理数科と国際英語科が統合され、文理探究科となります。

沖縄県教育委員会のウェブサイトにある資料によると

・理数科で文系大学に進学する生徒が毎年25~30%ほどいる

・国際英語科で理系大学に進学する生徒が毎年約20%いる

・高校入学時に理数科と国際英語科に分けて募集しているため

・進路希望や進学先に理系・文系のミスマッチが起こっている

とされています。

入学時には1つの学科として束ね、高2の進級時に文理の選択を可能にするようで、在籍生の希望に沿った改編になっています。

特色選抜の募集人員も増枠されています。詳細は以下の個別記事にくわしいのでぜひご確認ください。

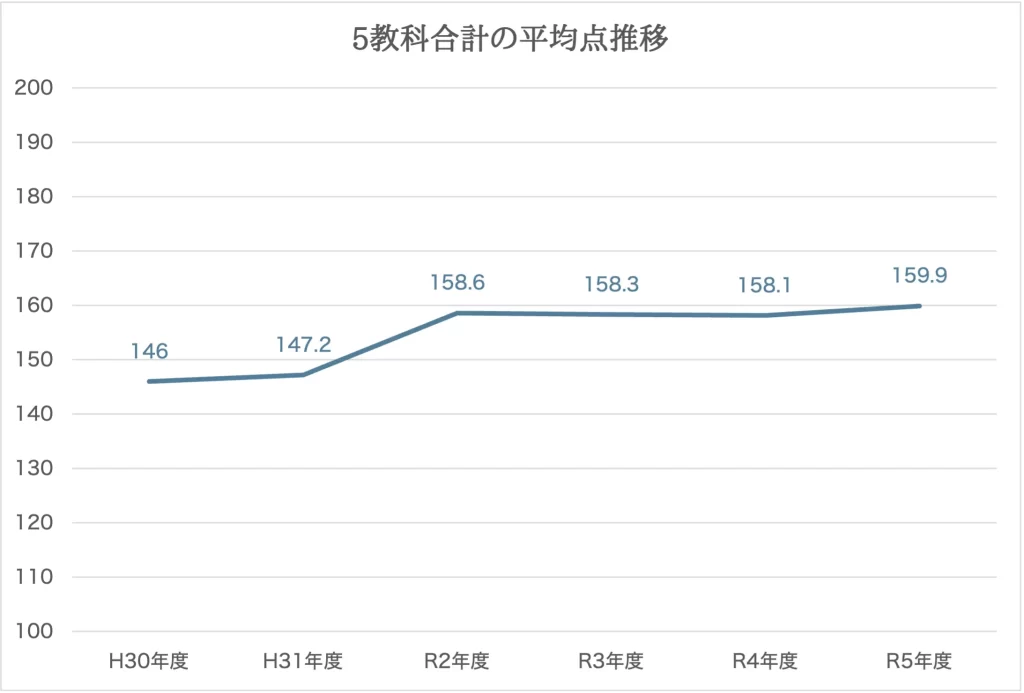

沖縄県高校入試は各教科60点の配点で5教科合計で300点満点です。

ここ数年の平均点は150点前後(得点率50%ほど)で推移しています。

一時期は理科の平均点が極端に低かったりしましたが、近年は教科間の平均点の差も小さくなってきています。

科目間の平均点が近づくことで「得意・不得意」による不公平感が少なくなっています。(下の記事でも触れています)

-300x169.webp)

沖縄県の高校入試に向けた勉強法としては、「基礎を固めて入試レベルの問題へ進む」という王道がおすすめです。

過去問だけやっている状態は望ましくありません。また基礎が固まっていない状態で過去問を中心にしても効果が高いとはいえません。基礎を固めてから進めるようにしましょう。

各教科の勉強の大まかな進め方も示しておきます。各教科40点をめざすこととしたいと思います。

沖縄県高校入試の数学は、大問数が多いことが特徴です。そのため解く速度が求められます。

大問1と大問2で全体の30%近くの配点が集中しています。これらは計算問題や一行問題といわれる基本的な内容です。「まずは大問1・2で20点以上」が勉強の指針となります。難易度としては中学校の定期テストの「知識・技能」と同じぐらいのものが多いです。まずはそこから勉強していきましょう。

空間図形の内容はかなり難しいことが多いので、関数や図形、確率の部分で得点できるようにしましょう。

沖縄県高校入試の英語は出題形式の変化の多い科目です。

英作文のパターンは変化をつづけています。リスニングでの読み上げ回数が1回になたり、読み上げにおける間が少なくなったりするなど、サプライズに富んだ科目です。「毎年、何か変わる」と心構えをしておいた方がよいでしょう。

勉強のスタートは英単語を覚えること。中1レベルの400語程度を覚えるだけでもかなり変わります。特に動詞の変化(make→ madeなど)に力点を置きながら勉強していきましょう。

沖縄県高校入試の国語は、論説文、物語文、古典、資料の読み取り、作文など幅広い内容が出題されます。

まずは論説文、物語文の演習をスタートしましょう。忘れてはならないのは漢字の練習です。漢字を勉強すると日本語で書かれた文章が幅広く理解できるようなります。他の教科の勉強もはかどるので、コツコツ続けられるようにした方がよいです。

また、国語の入試問題で注目すべきなのは作文です。作文は数年に一度出題形式の変更があります。過去問の作文からスタートして、学校の教材や市販教材も利用しながらいろいろな文章を書くトレーニングに進みましょう。

沖縄県高校入試の理科は、とにかく読み取る量の多い内容です。文章はもちろん図やグラフなどまで含めた読み取る力が求められます。

中1・中2の内容を順に積み重ねていく勉強が基本の進め方。

勉強する際には、語句をしっかり覚えることが大切です。漢字の構成まで含めて理解することで国語の力にもつながってきます。近年はいわゆる「一問一答」のような単純な問いは少なくなってきているので、常に「なぜ?」と問いながら、しっかり理解して進めたいところです。。

理科には生物・化学・物理・地学という分野ごとに一気に仕上げていくのもおすすめです。

沖縄県高校入試の社会は設問数が多く、解くスピードの求められる科目です。

内容は基本的なものが多く、中1〜中2の地理・歴史から勉強をスタートするのが基本の進め方です。

地理や歴史は沖縄県の中学生にとって身近なものとはいえず、基本知識を得るためにきちんと覚えるという姿勢が必要です。日常的に生活していて自然と覚えられるものではありません。

何度もくり返したり、「なぜ?」という意識をもちながらトレーニングするようにしましょう。歴史であれば「貴族→武士→民衆→市民」という風にその時代の主役をイメージしながら学ぶなど自分なりにまとめる視点をもつことで定着しやすくなります。

また沖縄県にまつわるニュースや歴史に関する問題も出題されるので、日頃から社会への関心を忘れたくありません。

高校入試の勉強において、ぜひ活用したいのが模擬試験です。

模擬試験とは、入試をイメージして作られた本番形式のテストのことです。制限時間や出題形式が入試を想定して作られていることがいて、受験生はぜひ活用したいものです。

模試を受けると、次のような利点があります。

自分の力がわかる

弱点がわかる

問題形式がわかる

模試を受けると「偏差値」が出ます。偏差値とは全体の中でどれぐわいの位置にいるかを示すものです。偏差値を見ることで正確な自分の立ち位置や合格までの距離がわかるでしょう。

沖縄の県立高校入試に対応した模試は

こちらの2つが主な模試です。塾を通して受検できるので、近所の塾に問い合わせてみてください。